Le mouvement ouvrier révolutionnaire

On a souvent tendance à considérer les événements historiques à la lumière des événements ultérieurs et à négliger le lent processus de maturation des idées en nous laissant parfois abuser par les mots qui ont changé de sens au cours de l'histoire (Marx et Bakounine ne se considèrent pas comme "de gauche", le terme est réservé à la bourgeoisie républicaine).

Le mouvement ouvrier révolutionnaire international se structure lentement, tant sur le plan idéologique que sur les aspects pratiques (organisations politiques, syndicats), d'autant plus lentement que les gouvernements font de leur mieux pour l'en empêcher (censure, répression, campagnes de dénigrement dans la presse...)

Les modes d'action diffèrent selon le contexte politico-économique et l'efficacité constatée.

Il ne faut pas imaginer non plus une stricte séparation idéologique entre les différents courants marxistes et anarchistes. Dès l'origine, une bonne partie des militants hésite, considère que les désaccords sont secondaires, participe à des actions menées par des organisations alliées. De nombreuses figures du mouvement évoluent au cours de leur vie militante, passant d'une doctrine à une autre au vu des événements, des théories qui s'affinent et du résultat des actions précédentes.

De nombreuses actions sont menées à l'initiative d'individus isolés où de très petits groupes. Jamais les Internationalistes n'ont eu les moyens de mettre en oeuvre le complot mondial centralisé dont rêvaient Blanqui ou Bakounine.

Enfin, les luttes du mouvement ouvrier révolutionnaire s'entremêlent avec d'autres sans pour autant se confondre avec elles (affaire Dreyfus, féminisme, anti-colonialisme, anti-fascisme...). Je ne souhaite pas entrer dans des querelles de chapelles sur le sens précis à donner aux événements, ni sur les nuances entre les différents courants.

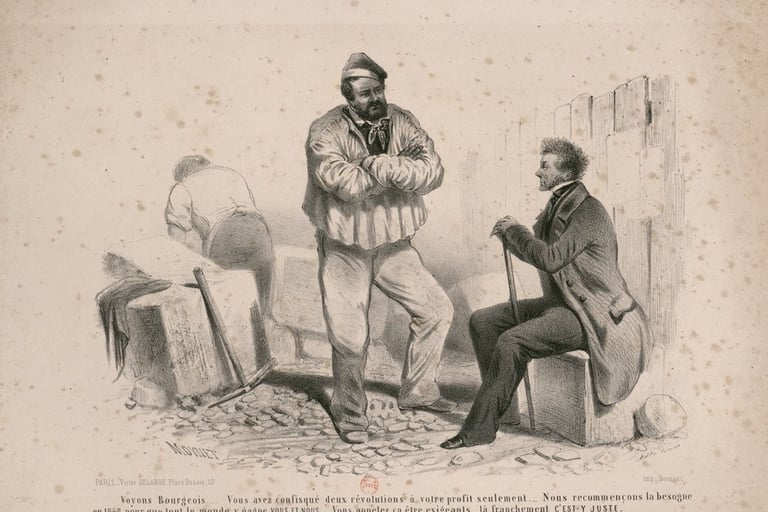

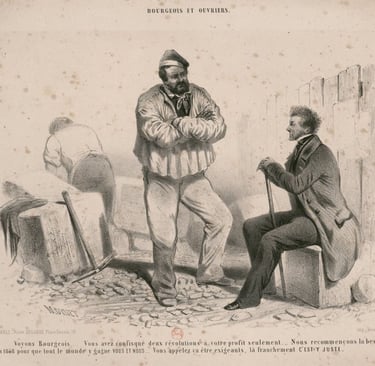

Les chants de la révolution française évoquent la lutte contre la noblesse, le roi et parfois le clergé réactionnaire. Le tiers état comprend, indistinctement les paysans, les ouvriers et artisans ainsi que la bourgeoisie. On a d’ailleurs écrit que la révolution française était une révolution bourgeoise, ce qui est sans doute réducteur, mais il n’en demeure pas moins que c’est cette dernière catégorie qui a en a récolté l’essentiel des fruits.

.

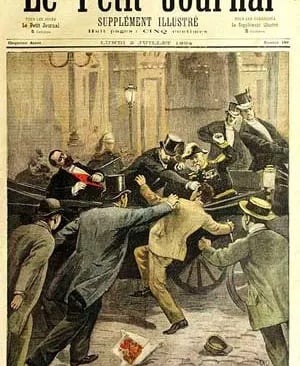

A partir de 1846, les tensions politiques croissent en France du fait d’une situation économique difficile. Le 23 février 1848, une insurrection éclate à Paris. En une journée, 1.500 barricades sont édifiées dans la capitale. Tous les partis républicains combattent côte à côte, depuis la bourgeoisie jusqu’aux différentes tendances socialistes. Un gouvernement provisoire bourgeois autodésigné proclame la seconde république et organise des élections.

Au mois de juin, le peuple se révolte de nouveau et le gouvernement bourgeois confie la répression au général Cavaignac, faisant au moins 1.600 morts. Les bourgeois peuvent certes être des alliés temporaires face à "la réaction" monarchiste, mais leurs intérêts de classe ne sont clairement pas les mêmes que ceux des ouvriers et ils sont prêts à défendre leurs privilèges avec brutalité. La force sera nécessaire pour établir la "République Rouge", la "République Sociale", la "Sociale". La révolution française est considérée par beaucoup comme inachevée. Il s'agit de la poursuivre.

En 1851, Napoléon III fait un coup d’état et proclame le second empire. Les libertés collectives et individuelles sont considérablement réduites tandis que la révolution industrielle explose, et avec elle les inégalités. Le pays se couvre d'usines, de mines, de voies ferrées, cependant qu'une grande partie du peuple reste misérable : l'un des hauts fonctionnaires favoris de Napoléon III, le baron Hausman note que plus de la moitié des Parisiens vivent dans une « pauvreté voisine de l'indigence, même s'ils travaillent onze heures par jour ».

1. NAISSANCE D'UNE CONSCIENCE DE CLASSE 1793-1870

1864 voit la naissance de la première Association Internationale des Travailleurs, plus couramment dénommée «l’Internationale » : des leaders syndicalistes et théoriciens socialistes essaient de se retrouver par delà les frontières. Il s’agit d’un événement fondateur, qui marque l’émergence d’une nouvelle vision du monde selon laquelle l’antagonisme principal ne se situe pas entre les nations, mais entre les classes sociales. Chacun s'accorde sur l'idée d'une "République Sociale", dans laquelle le pouvoir reviendrait au producteur, et non plus au possédant.

Dès 1869 apparaissent des dissensions au sein de l’Internationale Ouvrière entre Marx et Bakounine sur la question de l’autoritarisme. L’autorité est nécessaire selon le premier à l’établissement de la société nouvelle, une fois la révolution accomplie, fondamentalement nocive selon le second, pour qui il faut mettre en place des organisations non autoritaires, c’est à dire partant de la base, ces organisations étant reliées entre elles de manière horizontale par le « fédéralisme libertaire ». Bakounine considère que la dictature provisoire que Marx veut mettre en place le temps de transformer la société restera une dictature dont il sera difficile de se débarrasser et que c'est le pouvoir lui-même qu'il faut abattre.

1841 : interdiction de travail pour les enfants de moins de 8 ans

Plus d'infos sur le mouvement ouvrier international :

La révolution industrielle qui démarre lentement en France, voit ensuite le développement des usines, des mines, et autres lieux de travail. Les patrons capitalistes qui ne cessent de s’enrichir, emploient une main d’oeuvre ouvrière de plus en plus nombreuse, habitant les mêmes faubourgs des villes qui ne cessent de grossir. Au sein de cette nouvelle catégorie sociale pauvre, déracinée, concentrée géographiquement, une conscience de classe apparaît peu à peu, les contours de cette classe évoluent avec le temps (faut-il y inclure les boutiquiers et les paysans ?)

Bourgeois et ouvrier

Parallèlement, mais en lien étroit, divers philosophes politiques développent des théories ou font des propositions d’organisations sociales alternatives à la société d’ancien régime et au capitalisme bourgeois consacré par la révolution française. Saint-Simon, Fourier, Proudhon, Tristan Flora, Blanqui, Marx, Bakounine en sont les représentants les plus connus, mais sont loin d’être les seul.e.s.

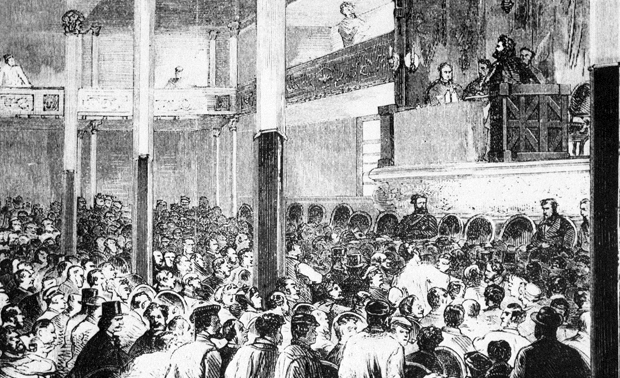

Une réunion de la première Internationale

1864 : droit de grève

Bien qu’elle ne dure que quelques semaines, la Commune de Paris a une influence politique et sociale considérable, du fait des lois sociales décrétées par les insurgés (éducation gratuite pour les enfants des deux sexes, limitation du travail de nuit pour les femmes, encadrement des loyers…) et qui toutes seront reprises ultérieurement par les gouvernements de la République Française.

L’autre aspect essentiel a été la brutalité de la répression de la semaine sanglante, laquelle fait entre huit et trente cinq mille victimes selon les historiens et qui traumatise la classe ouvrière pour des années.

En 1870, le second empire est de plus en plus contesté. Napoléon III déclare la guerre à la Prusse pour redorer son image. La victoire semble facile, mais la guerre tourne en catastrophe pour l’armée française. La troisième république est proclamée.

2. LA COMMUNE DE PARIS (1871)

La tension monte encore à partir de l'automne 1970. Paris est assiégé par 'armée prussienne, les parisiens constituent une garde nationale pour renforcer les troupes régulières et la population connait la famine. Le siège hivernal est terrible, tandis que le gouvernement français négocie la paix.

Malgré les batailles perdues, la France a les moyens de poursuivre la guerre en conservant des chances sérieuses de l’emporter sur la Prusse, mais les classes dominantes craignent davantage le peuple de Paris en armes que la perte de l’Alsace-Lorraine. Il s’agit pour les démocrates républicains de conserver le pouvoir en s’alliant avec la noblesse et le clergé qui contrôlent encore la paysannerie, largement majoritaire dans le pays.

Le gouvernement de Thiers (gauche bourgeoise) négocie avec les Prussiens avec en jeu l'Alsace et la Lorraine, rendant la résistance héroïque des Parisien.ne.s complètement inutile.

La ville est enfin ravitaillée, mais la population aura souffert en vain. La bourgeoisie est plus que jamais perçue comme lâche et traitre.

Suite à une intervention militaire qui tourne mal, le comité de la garde nationale (les Parisiens mobilisés durant le siège) prend le pouvoir à Paris et organise des élections. Le Conseil de la Commune regroupe une soixantaine de personnes. On y retrouve toutes les tendances socialisantes de l’époque. Les majoritaires sont les jacobins, les blanquistes et les indépendants, pour qui la politique prime sur les réformes sociales. Les minoritaires sont les radicaux et les internationalistes, pour qui les réformes sociales sont primordiales.

Au delà de l’action sociale et militaire du comité, la Commune représente un immense espoir pour le peuple parisien et un formidable espace de débats concernant les revendications sociales et leur mise en œuvre. On y échange au sein de nombreuses assemblées et une quinzaine de journaux voient le jour en quelques semaines ; dès que l'expression est libre le peuple en profite. De nombreuses mesures sociales sont prises (éducation gratuite pour tous les enfants, encadrement des loyers...). En face, la propagande gouvernementale très violente, est relayée par les prêches catholiques. Thiers refuse toute négociation. Une centaine de prêtres pris en otages par les communards sont exécutés où massacrés (les circonstances exactes sont encore discutées), ce qui accroît encore la haine mutuelle

Au mois de mai, après une préparation d'artillerie, l'armée gouvernementale massée à Versailles donne bientôt l’assaut, parvient à rentrer dans Paris et s'attaque aux barricades érigées par les Communards. Les Prussiens refusent de prendre part au combat, se contentant des bloquer les insurgés à l’intérieur des lignes de fortifications.

La place des femmes dans la Commune

Jamais les femmes ne s'étaient impliquées à ce point dans une insurrection. Elles ont été très nombreuses le 18 mars à monter à la butte Montmartre pour empêcher les soldats de s'emparer des canons parisiens, événement qui déclenche l'insurrection. Par la suite, elles prennent une part importante aux débats. Elles créent notamment l'Union des Femmes pour la Défense de Paris et les Soins aux Blessés. 4 à 500 d'entre elles prennent les armes.

Les Communards, armés et retranchés, mais manquant de munitions, mal organisés, divisés sur le plan de la stratégie militaire et bloqués à l’est par l’armée allemande, font face à l’armée française chauffée à blanc par la propagande de l’État. Ils se battent avec acharnement, mais leur résistance ne dure que quelques jours. Les derniers combats et la répression qui suit sont sans pitié.

La « semaine sanglante » est le nom donnée à la fin des combats de la commune et aux exécutions sommaires qui ont suivi. Les historiens estiment le nombre de victimes entre dix et trente-cinq mille en cinq jours.

Incendies durant la commune

3. DEUIL ET SUBVERSION (1871-1890)

En 1872, suite à l’échec de l’insurrection, les dissensions grandissent au sein de l’Association Internationale des Travailleurs.

Chacun est d'avis qu'il faut absolument étendre et consolider le mouvement internationaliste, avant d'envisager la révolution.

Selon Marx, chaque membre du mouvement devrait interférer autant que possible dans les affaires publiques, ne serait-ce que pour diffuser le message révolutionnaire et peser sur le système politico-économique. Il faut donc présenter le plus de candidats possible à toutes les élections.

Bakounine considère que la situation prouve au contraire qu’il est absolument exclu de tenter d’entrer en politique d’une quelconque manière, sous peine d’être nécessairement corrompu en collaborant si peu que ce fut à la démocratie parlementaire et qu’il faut donc abattre la société bourgeoise de l’extérieur.

Les Blanquistes se rallient à Marx. Bakounine est exclu par le congrès de la Haye. Il crée alors avec dix camarades libertaires, l'Internationale Antiautoritaire et la Fédération Jurassienne à Saint Imier. Le Jura Suisse deviendra un lieu de rencontre et d’expérimentation pour le tout jeune mouvement qui va bientôt prendre le nom d’anarchisme en référence à Proudhon, premier à revendiquer ce qualificatif. Les théoriciens et activistes y partagent le quotidien des ouvriers et les échanges sont féconds.

Si la répression qui suit la Commune affaiblit le mouvement ouvrier en France, elle a pour effet d’en intensifier la solidarité internationale. De nombreux communards parviennent à quitter Paris malgré la traque policière. Ils bénéficient de réseaux et trouvent asile à l’étranger où ils poursuivent leurs activités en lien avec les camarades locaux de l’internationale Ouvrière ou de la Franc-Maçonnerie. Il ne s’agit plus de déclencher la révolution mais d’en créer les conditions en mettant en œuvre une propagande efficace, c’est à dire à la fois d’entretenir la flamme révolutionnaire chez les ouvriers et d’étendre la révolte à de nouvelles catégories sociales. Les communards en question se qualifient de "résurrectionnistes".

Le mouvement internationaliste se développe dans le monde. La répression qui se poursuit en France et l'interdiction des manifestations et des syndicats, c'est à dire de toute forme de protestation entraîne chez certains un désir de vengeance. Des organisations clandestines ou des individus pratiquent le sabotage sur les lieux de travail, la presse "antisystème" parait de façon clandestine. En 1876, des députés socialistes font leur apparition à l'assemblée nationale. Le gouvernement s'inquiète et décrète l'amnistie des femmes de la commune en 1878 puis celle des hommes en 1880, espérant apaiser les tensions. Les communards exilés ou déportés peuvent rentrer en France. Nombre d'entre eux reprennent une activité militante, qu'ils n'ont pour beaucoup jamais interrompue.

En 1879, est crée la fédération du Parti Socialiste des Travailleurs de France. Dès 1881, des désaccords apparaissent. En 1982, le parti se scinde, car le socialisme de l'époque compte 5 grands courants (sans compter les anarchistes). Cette désunion ne favorise pas la diffusion des idées, mais les débats nourrissent la réflexion.

La misère reste grande, les crises économiques se succèdent à un rythme effréné, la faim n'est pas rare et les mouvements sociaux sont nombreux, malgré la répression.

1874 : loi sur le travail des enfants, et des filles mineures dans l’industrie

1884 : vote de la loi Waldeck-Rousseau autorisant les syndicats professionnels

1881-82 : école gratuite et obligatoire pour tous les enfants (reprise d'une mesure de la Commune)

Les ouvriers s’organisent dans le monde entier, en utilisant tous les moyens à leur disposition, légaux ou non. Les internationalistes sont à l'origine des premières organisations ouvrières. Jusqu’à la révolution russe, les anarchistes y auront davantage d’influence que les marxistes. En 1883, Jules Guesde fonde le Parti Ouvrier qui adhère à l'Internationale Ouvrière marxiste. La presse libertaire publie de nombreuses chansons.

La révolution industrielle bat son plein, mines et usines absorbent toute la main d’oeuvre disponible, mais les ouvriers travaillent dans des conditions extrêmement dures et s’entassent dans les faubourgs des villes où ils vivent dans la misère : il faut produire à bas prix pour financer la course aux colonies que se livrent les nations européennes et pour forger des armes en vue de la prochaine guerre.

Usine au XIXeme siècle

Le massacre de Haymarket : le 4 mai 1886

A Chicago, après plusieurs jours de manifestations très durement réprimées, une bombe éclate (probablement lancée par la police). Des policiers sont blessés et l'on fait arrêter tous les meneurs de la manifestation, tous anarchistes. Ils sont condamnés à mort et exécutés. Ils seront réhabilités dix ans plus tard. L'émotion est mondiale dans les milieux internationalistes. Le premier mai deviendra le jour des travailleurs en hommage aux martyrs de la cause.

Malatesta anarchiste italien, théoricien et activiste, propose et expérimente la propagande par le fait dès 1876 : « la guerre continuelle aux institutions établies, voilà ce que nous appelons la révolution en permanence ! ». Il s’agit d’une stratégie d’action politique qui consiste à sortir de l’action légale inefficace pour « passer d’une période d’affirmation à une période d’action ». La révolte permanente permet de développer la prise de conscience du peuple en frappant les esprits par divers moyens, non nécessairement violents mais spectaculaires.

Le 13 mai 1881, Louise Michel déclare au groupe révolutionnaire du 18e arrondissement de Paris : « Mais regardez donc ce qui se passe en Russie ; regardez le grand parti nihiliste, voyez ses membres qui savent si hardiment et si glorieusement mourir ! Que ne faites-vous comme eux ? Manque-t-il donc de pioches pour creuser des souterrains, de dynamite pour faire sauter Paris, de pétrole pour tout incendier ? »

Cette nouvelle stratégie est adoptée le 14 juillet 1881 au Congrès International Anarchiste de Londres. La plupart des actions ne font pas de victimes, mais les atrocités de la semaine sanglante et la répression des mouvements pacifiques justifient pour certains l’emploi de n’importe quel moyen, pourvu que les cibles fassent partie des ennemis du peuple.

4. LE TEMPS DES ATTENTATS (1891-1995)

Certains anarchistes vont pratiquer le terrorisme, soit sous forme d’assassinats ciblés, soit en déposant des bombes. En France, le personnage emblématique des poseurs de bombes est Ravachol, dont la popularité est considérable.

La propagande par le fait et plus particulièrement sa variante terroriste, caractérise souvent le mouvement anarchiste aux yeux du grand public, la presse bourgeoise ayant fait la part belle à ce mode d’action afin de déconsidérer cette idéologie dans son ensemble. Parallèlement, une littérature se développe autour de l’image du révolutionnaire romantique.

Face à la propagande par le fait, les polices de nombreux pays entreprennent de collaborer pour lutter contre le complot anarchiste mondial. Cette coopération deviendra Interpol.

L’abandon de la propagande par le fait n’est pas immédiat, mais force est de constater que la répression finit par avoir raison d’elle, d'autant plus que plusieurs leaders du mouvement, dont certains en avaient fait la promotion, ont estimé avant les lois scélérates que cette stratégie était vouée à l'échec.

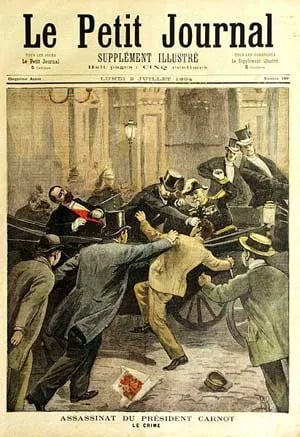

Bien que cette stratégie soit employée de façon spectaculaire un peu partout dans le monde (le président français Sadi Carnot, celui des Etats-Unis William Mc Kinsey, l’impératrice d’Autriche Sissi sont les victimes les plus notoires), le recours à l’assassinat reste marginal au sein du mouvement qui compte des milliers de membres partout dans le monde, les anti-autoritaires y étant beaucoup plus nombreux que les marxistes.

Les "lois scélérates"

En France, le parlement vote en 1893 et 1894 trois lois réprimant les "opinions anti-autoritaires". Connues sous le nom de « lois scélérates », elles constituent la dernière forme de censure légale et de répression à large échelle visant explicitement une opinion politique en France et sont, de ce fait, controversées dès leur origine. Elles sont abrogées officiellement en 1992.

Leur objectif déclaré est la sauvegarde de « la cause de l’ordre et celle des libertés publiques ». Elles permettent l’arrestation préventive de ceux qui se livrent à de la propagande indirecte et l’inculpation de tout membre ou sympathisant d’un groupe « antiautoritaire ». De nombreux journaux sont interdits, des milliers de perquisitions et d'arrestations débouchent, notamment sur le Procès des Trente.

Le massacre de Fourmis : le 1er mai 1891

Fourmis, ville minière du Nord, la troupe tire sur une manifestation qui se voulait festive pour revendiquer la journée de huit heures. Le bilan est de neuf morts, dont deux enfants, et de trente-cinq blessés en quarante-cinq secondes. Bien que les forces de l’ordre soient mises en cause, neuf manifestants sont condamnés pour entrave à la liberté de travail, outrage et violence à agent, rébellion, à des peines de prison de deux à quatre mois ferme L'émotion est considérable et l'évènement suscite des appels à la vengeance

1893 : loi concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels

1894 : loi sur les retraites ouvrières et les caisses maladie des mineurs

Les mouvements ouvriers révolutionnaires se structurent, tant sur le plan de la pensée politique que des organisations.

Les revendications et les luttes sociales restent importantes et souvent violentes, car la Belle Epoque n’est pas belle pour tous. Les Internationalistes débattent et réfléchissent au meilleur système socio-économique possible et aux stratégies révolutionnaires.

Divers courants socialistes apparaissent (communisme de conseil…). L’anarchisme individualiste se développe. Par ailleurs, le mouvement internationaliste s’installe dans certaines campagnes européennes, notamment en Espagne.

La notion de gauche, telle que nous l’entendons actuellement apparaît en France avec l’affaire Dreyfus : pour la première fois, la gauche bourgeoise et les socialistes révolutionnaires s’unissent, pour défendre l’officier juif injustement accusé.

5. STRUCTURATION DES MOUVEMENTS INTERNATIONALISTES (1894-1917)

Afin de contourner la censure, les sympathisants anarchistes utilisent plus encore que par le passé, le média de la chanson, car il reste possible, lors d’un récital dans une goguette ou un cabaret de transmettre des messages, sous un prétexte artistique. Nombre de chansons de cette époque, sans doute en réaction aux actes terroristes, évoquent la société idéale, pour laquelle se battent les internationalistes.

Les thèmes abordés sont plus diversifiés. Il ne s'agit plus seulement d'en finir avec les inégalités professionnelles ou politiques. Il est question d'écologie, de sexualité, de pédagogie. Les Internationalistes sont parmi les premiers à aborder ces sujets.

Les chansonniers de l'époque sont de plus en plus souvent des professionnels qui interprètent eux-mêmes leurs œuvres.

L’utopie libertaire

L'affaire Dreyfus : la naissance de la "gauche moderne"

Au moment de l'affaire Dreyfus qui débute en 1894 et se termine en 1906, certains anarchistes refusent de prendre partie pour l'officier juif injustement accusé d'espionnage au profit de l'Allemagne, considérant qu'il s'agit d'une affaire interne à l'armée, dont il n'y a rien de bon à attendre et dont Dreyfus fait partie. Certains internationalistes se prononcent même contre Dreyfus.

Cependant, la majorité du mouvement ouvrier révolutionnaire prend la défense du capitaine juif, se battant au côté de la gauche bourgeoise non révolutionnaire dans cette lutte qui divise et recompose la société française. Les mouvements internationalistes font désormais partie de la "gauche" et une union devient envisageable.

1906 : repos compensateur de 24h00 hebdomadaire

De 1901 à 1905, il n'y a plus que deux partis socialistes en France : l'un est révolutionnaire, l'autre réformiste. En 1905, la Section Française de l'Internationale Ouvrière regroupe les deux partis. Jean Jaures, fondateur du journal "l'Humanité" en devient le leader. Il sera assassiné en 1914. Les anarchistes restent cependant en dehors de l'union.

Les partis politiques

La révolution de 1905 en Russie

La Russie reste un régime semi-féodal, très autoritaire. Des révoltes éclatent dans tout le pays en 1905, aussi bien dans les campagnes que dans les villes. La répression est sévère (on compte plusieurs milliers de morts). Finalement le Tsar fait quelques concessions, ce qui divise le mouvement. La bourgeoisie des villes considère que ces avancées sont suffisantes. Les révolutionnaires qui poursuivent le mouvement sont emprisonnés ou pendus à moins qu'ils ne s'exilent. Finalement les concessions faites par le tsar sont mineures et ne satisfont personne.

Cette révolution manquée de peu a marqué les esprits dans le monde et a servi de répétition générale à la révolution de 1917. Le régime bolchévique l'a célébrée. L'épisode le plus célèbre est celui du cuirassé Potemkine.

Sur la révolution de 1905

Le syndicalisme

En France, la CGT naît en 1896, de la fusion de deux autres syndicats. Elle compte au départ de nombreux libertaires. En effet, suite aux lois scélérates, ces derniers s'impliquent dans les organisations ouvrières, au point qu'on a pu parler d'anarcho-syndicalisme. En 1906, le congrès d'Amiens affirme l'indépendance du syndicat vis à vis des partis politiques.

Cependant, l'influence des anarchistes perdure au sein des syndicats dans le monde entier.

L'action syndicale de l'époque est très large. Les organisations portent les revendications des travailleurs, créent les "bourses du travail" qui sont au départ des agences de placement puis qui mettent en place des caisses de protection sociale et deviennent rapidement des lieux de formation professionnelle et d'éducation

Aux Etats-Unis, les syndicats anarchistes sont très puissants, particulièrement l'Industrial Workers of the World. Il en est de même en Espagne et en Italie.

the Black Cat ou Sabot Cat - inventé par l'IWW

1910 : durée maximale du travail limitée à 10h00 quotidienne

retraite à 65 ans

La révolution mexicaine 1910-1921

La révolution mexicaine consiste en une série de soulèvements, de coups d'Etats et une longue guerre civile. On se contentera ici de quelques épisodes :

Pancho Villa, ancien bandit est recruté en 1910 par Madero, qui conduit la révolution mexicaine contre Porfirio Diaz. Il s'avère un brillant général et se bat pour différentes factions jusqu'à la prise de pouvoir par Obregon en 1920. Ce dernier instaure des réformes agraires et laïcise le pays sans pour autant s'aliéner les Etats-Unis.

1911 : les frères Magon tentent de créer un état anarchiste. Ils sont soutenus par des anarcho-syndicalistes étatsuniens et font vivre durant quelques mois la "Commune Libre de Basse Californie" sur quelques kilomètres carrés selon les principes du communisme libertaire.

1911 : Emiliano Zapata se lance dans la révolution avec le mot d'ordre "Liberté, Justice, loi". Il exige la restitution de leurs terres aux paysans petits propriétaires.

L'éducation

L'éducation est très tôt une question importante pour les socialistes (Louise Michel était institutrice). Il s'agit d'une part de développer l'instruction et l'éducation professionnelle, mais également de transmettre des valeurs qui permettront l'émancipation du travailleur (instruction, prévention de l'alcoolisme, lutte contre la prostitution, contrôle des naissances, formation politique...).

La majorité des anti-autoritaires estimait jusque là qu'il suffira d'abattre l'autorité pour que le peuple s'émancipe, car il a en lui-même les ressources nécessaires, comme la Commune l'a démontré. A présent l'on considère qu'il faut l'éduquer auparavant pour créer les conditions de la révolution.

Les syndicats tiennent une grande place dans le domaine, mais également diverses associations d'inspiration socialiste (ligue de l'enseignement...) ainsi que certains individus. L'on s'intéresse à la pédagogie. En Espagne, Francisco Ferrer, éminent pédagogue libertaire est condamné à mort et exécuté en 1909, à l'issue d'une parodie de procès. C'est que l'action éducative est éminemment subversive.

La grande majorité des féministes françaises ne sont pas révolutionnaires, elles négocient le droit de voter, d'étudier et l'égalité salariale auprès des hommes politiques, leurs actes les plus violents étant le renversement des urnes lors des élections. Les anglo-saxonnes sont beaucoup plus radicales, de plus elles parviennent à s'unir malgré leurs désaccords politiques (en France, les féministes chrétiennes quittent le mouvement au moment du vote de la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat). Les très rares chansons féministes françaises de l'époque sont écrites par des hommes.

Les milieux internationalistes sont à la pointe du féminisme (bien que le patriarcat n'y soit pas absent). Cependant, l'urgence est à la lutte pour la paix et contre l'antisémitisme.

On revendique l'amour libre, la fin de la sujétion au mari, le droit à l'avortement,.

Il n'est pas rare que des grèves de femmes soient déclenchées dans des secteurs professionnels essentiellement féminins. Les revendications de ces mouvements se limitent la plupart du temps à des hausses de salaires et des questions de conditions de travail, mais vont parfois plus loin sur des questions féministes.

La cause des femmes

1905 - Limoges - mouvement contre le harcèlement sexuel par la hiérarchie

La période est marquée par la montée des tensions et la préparation de la guerre contre l'Allemagne, à laquelle les Internationalistes s'opposent résolument. L'on pressent que le massacre sera particulièrement terrible. Jean Jaures, leader de la Section Française de l'Internationale Ouvrière est assassiné en 1914.

L'antimilitarisme de l'époque est donc avant tout un combat pour la paix. S'y mêle le fait que l'armée est utilisée pour réprimer violemment les manifestations.

Par ailleurs, la conscription (service militaire) constitue une pénible corvée.

Lorsque éclate la première guerre mondiale les Internationalistes, anarchistes comme communistes se déchirent : certains se rallient à l'union sacrée. Ils considèrent que le les démocraties (France, Angleterre, Italie), pour imparfaites qu'elles soient, sont préférable aux empires, d'autres restent résolument pacifistes.

L’antimilitarisme

1916 : mise en place de l'impôt sur le revenu

Au moment de l'entrée en guerre, le mouvement internationaliste se déchire de nouveau. Si une part importante des communistes et des anarchistes se rallient à "l'union sacrée", considérant que les démocraties parlementaires (France, Angleterre) sont un moindre mal comparées aux monarchies réactionnaires, une part du mouvement, majoritaire chez les anarchistes, reste résolument pacifiste considérant que le conflit, une guerre entre capitalistes, ne pouvait justifier que les travailleurs s'y engagent. Une conférence internationale sur la paix est organisée en Suisse à Zimmerwald en 1915 en présence de Lénine et Rosa Luxemburg, notamment. Les Zimmerwaldiens se réuniront plusieurs fois durant le conflit et soutiendront Lénine lors de la révolution russe.

Par la suite, au cours du conflit, les idées évoluent. En 1917, des mutineries éclatent dans les armées de plusieurs belligérants. En France les condamnations à mort ont raison d'elles ; en Russie, ces mutineries permettront l'arrivée au pouvoir des bolchéviques.

Par ailleurs, la guerre n'empêche pas la contestation sociale : en Grande Bretagne, les suffragettes posent des bombes ou allument des incendies (les femmes y obtiendront le droit de vote dès la fin de la guerre), en France les "munitionnettes", (ouvrières travaillant à la production de munitions), se mettent en grève en 1916 ; le gouvernement force les patrons à céder aux grévistes.

La première guerre mondiale

6. RECOMPOSITION DU MOUVEMENT INTERNATIONALISTE (1917-1922)

La population est marquée par l'horreur et l'ampleur des massacres de la première guerre mondiale, qu'une partie des internationalistes considère comme une conséquence inéluctable du capitalisme ; un peu partout dans le monde éclatent des mouvements sociaux.

Le mouvement ouvrier révolutionnaire s'était divisé entre les pacifistes et ceux qui s'étaient ralliés à l'union sacrée. L'heure des comptes est arrivée et dans de nombreux pays, l'on assiste à des scissions et des recompositions au sein du mouvement.

La situation militaire de la Russie est très difficile et les conditions de vie sur le front sont pires encore qu'en France. L'autoritarisme du tsar est de plus en plus contesté. La révolution éclate en février. Elle coalise la bourgeoisie libérale, ainsi que toutes les mouvances socialistes et anarchistes du pays.

Au mois d'octobre, ce sont les Bolchéviques conduits par Lénine qui s'emparent du pouvoir avec l'appui d'une bonne partie de l'armée. La révolution se transforme en guerre civile lorsqu'une autre partie de l'armée s'oppose au nouveau régime ; "les Russes Blancs" se battent pour le retour du Tsar.

D'autres factions lèvent des armées : anarchistes et bourgeois libéraux, notamment en Ukraine.

La guerre mondiale terminée, les démocraties libérales ainsi que le Japon soutiennent les Libéraux et les Russes Blancs en envoyant du matériel ainsi que des troupes.

La guerre dure quatre ans et se termine par la victoire de l'Armée Rouge.

La révolution russe

L'Ukraine n'échappe pas à la tourmente liée à la révolution russe. L'on y compte quatre camps, tous armés : les partisans de l'Hetman, favorables à la démocratie libérale, qui tiennent les villes, les bolchéviques affiliés à Moscou, les Russes Blancs de Kolchak puis de Dénikine, enfin les anarchistes conduits par Nestor Makhno, un paysan autodidacte qui s'est formé en prison au contact des détenus politiques. Makhno, d'une bravoure à toute épreuve, s'avère un génie tactique sur le plan militaire. Cette armée, surnommée la Makhnovchina compte 80.000 hommes au pic de sa force. Toutes ses armes, y compris un train blindé sont prises à l'ennemi. Pour battre les armées blanches, les Makhnovistes s'allient avec les Bolchéviques , avant d'être trahis par ces derniers.

En Ukraine

Nestor Makhno vers 1920

La défaite de 1918 entraîne la chute de l'empire allemand et la mise en place d'une démocratie libérale. Les communistes allemands sont les plus avancés d'Europe, tant sur le plan de l'organisation que de la réflexion politique. Certains se rallient au réformisme. Pour les plus radicaux (les Spartakistes conduits par Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg). La question du déclenchement d'une révolution prolétarienne se pose. Le gouvernement bourgeois fait appel de façon plus ou moins officieuse aux Corps Francs, unité d'élite de l'armée allemande durant la guerre pour réprimer le mouvement. Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht sont battus à mort en janvier 1919.

Ces unités transformées en milices constitueront la base des SA et des SS quelques années plus tard. Cette répression brutale et sauvage, par des militaires préfigure la montée du fascisme qu'on observera en Allemagne dans les années suivantes.

En Allemagne

La première guerre mondiale a profondément divisé les internationalistes. La majorité du mouvement s'est ralliée à l'union sacrée. Ils resteront à la SFIO, qui deviendra le parti socialiste quarante ans plus tard. Ils sont partisans d'une transformation sociale progressive. Certains redeviennent pacifistes à la fin du conflit.

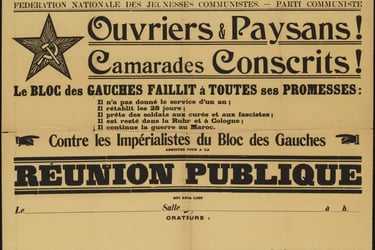

Les pacifistes "Zimmerwaldiens" fondent le parti communiste. Ils s'appuieront sur l'URSS et prônent un changement radical, révolutionnaire. Cette division est entérinée par le congrès de Tour en 1920.

La CGT se scinde également un an plus tard. La minorité fonde la Confédération Générale du Travail Unifiée, proche du parti communiste. Ils sont rejoint par une bonne part des anarcho-syndicalistes. Les deux syndicats fusionneront de nouveau en 1936, lors du front populaire.

Bon nombre d'anarchistes rejoignent les communistes suite au succès de la révolution russe. Certains changeront de nouveau d'opinion face aux horreurs du stalinisme.

En France

1919 : durée journalière de travail limitée à 8h00

En Irlande, c'est la question de l'indépendance qui prime. Les inégalités sociales sont criantes et, au moins partiellement au statut religieux des personnes (les Irlandais catholiques n'ont pas le droit de posséder de terre). Les mouvements de la gauche révolutionnaire ne sont cependant pas absents de la dynamique révolutionnaire. James Connoly, militant marxiste participe avec son organisation au soulèvement de Dublin en 1916. Lors de la guerre civile. Les communistes sont très minoritaires au sein de l'I.R.A, leur rôle et leur influence durant la guerre d'indépendance irlandaise et la guerre civile sont mineurs.

En Irlande

7. LUTTES SOCIALES ET ANTIFASCISTES (1922-1945)

La révolution russe soulève un immense espoir chez les ouvriers de tous les pays. Si Staline considère qu'il faut d'abord renforcer la révolution en Russie, Trotsky pense qu'il faut la propager partout où c'est possible, dans le monde entier, en utilisant toutes les opportunités. Il reprend et développe le concept de "révolution permanente".

Partout dans le monde, les partis communistes s'affirment, les grèves sont très dures et les manifestations violentes, d'autant plus que les conditions de travail dans les mines et dans les usines restent très dures avec le développement du travail à la chaîne. Les anarchistes sont désormais minoritaires au sein du mouvement ouvrier révolutionnaire.

Face à la colère sociale qui fait suite à la première guerre mondiale et à la peur d'une contagion de la révolution russe au reste du monde, la bourgeoisie capitaliste se radicalise. En Italie où le parti communiste s'organise, Mussolini invente le fascisme ; un parti unique représente l'ensemble de la nation, qui s'incarne dans un leader autoritaire. Il s'empare du pouvoir en 1922, juste un an après la création du Parti Communiste Italien.

La crise économique de 1929, plonge les ouvriers des Etats-Unis, puis du reste du monde dans la misère et avive encore les tensions sociales.

La lutte contre l'extrême droite autoritaire, ennemi commun de la gauche bourgeoise libérale et des Internationalistes, entraine des alliances plus ou moins durables, comme à l'époque de l'affaire Dreyfus.

Malgré l'assassinat de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht, le parti communiste y reste particulièrement puissant et organisé. C'est pour empêcher l'arrivée d'une coalition de gauche au pouvoir que la bourgeoisie allemande fait nommer Hitler chancelier. Suite à l'incendie du Reichtag (parlement), probablement allumé par les Nazis eux-mêmes, ceux-ci procèdent à l'arrestation des opposants communistes qu'on envoie en camp de concentration, où ils seront rapidement rejoints par diverses minorités. Au fascisme mussolinien, Hitler ajoute des croyances mystiques radicalement antisémites qui aboutiront aux camps d'extermination.

En Allemagne

En France

En 1924 le cartel des gauches est majoritaire. Les socialistes de la SFIO ne participent pas au gouvernement et les députés communistes nouvellement élus sont dans l'opposition, laissant les différents partis de la gauche bourgeoise gouverner avec le centre.

A Douarnenez, Les Pen-Sardins mettent les poissons en boite, à toute heure du jour ou de la nuit, pour des salaires de misère. Malgré l'interdit, certaines travaillent dès l'âge de 9 ans. La grève dure plus de deux mois. Le parti communiste français en fait un symbole et la CGTU envoie des syndicalistes expérimentés organiser le mouvement, soutenu par le maire de Douarnenez. Les patrons vont jusqu'à envoyer des tueurs à gages pour éliminer les leaders syndicaux et politiques. Finalement, le gouvernement contraint les patrons à céder et le mouvement est victorieux. Une femme est élue au conseil municipal l'année suivante, mais l'élection est invalidée par le conseil d'Etat au motif que, n'ayant pas le droit de vote elles ne sauraient être élues.

La grève des sardinières - 1924

La France n'échappe pas à la montée de l'extrême droite dont les organisations se multiplient. Les manifestations sont violentes ; les manifestants sont parfois armés de révolvers et les heurts avec les partis de la gauche radicale font des victimes. En 1936, le Front Populaire gagne les élections. Les partis de gauche révolutionnaires ne participent pas au gouvernement, mais soutiennent les réformes sociales. La CGT de nouveau réunie maintient la pression dans la rue et sur les lieux de travail. L'extrême droite complote.

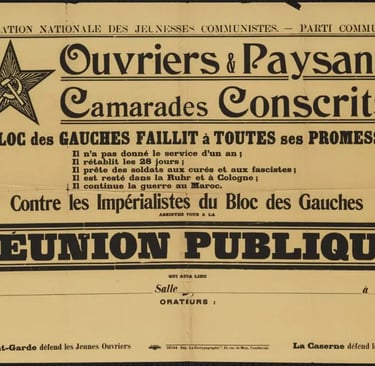

Affiche contre le cartel des gauches

1936 : création des congés payés

Aux Etats-Unis

Le syndicat anarchiste IWW est très puissant et fait l'objet d'une répression féroce de la part des autorités, répression qui a raison de lui, mais l'anarchisme reste important dans le pays, comme en témoigne la condamnation de Sacco et Vanzetti en 1927. De plus d'autres syndicats, certes moins révolutionnaires poursuivent la lutte. Durant la grande récession qui fait suite à la crise de 1929, des hordes d'ouvriers parcourent les routes à la recherche de travail ; la situation sociale est catastrophique et la lutte des classes y est à son comble : Henri Ford refuse toute négociation syndicale et recrute une milice armée pour réprimer les leaders et les manifestants. Cette pratique est assez courante dans le patronat américain, dont une part importante observe avec intérêt le fascisme italien et allemand.

Un président démocrate est élu en 1933, la bourgeoisie progressiste est au pouvoir, mais une bonne part du grand patronat américain lorgne du côté fasciste.

En Espagne

L'Espagne est restée neutre durant la première guerre mondiale. Les tensions politiques sont considérables dans un pays ou les inégalités économiques et le poids du catholicisme sont énormes. La répartition des terres y est inégalitaire à un point difficilement imaginable : quelques familles de la noblesse possèdent des dizaines de milliers d'hectares et vivent du travail de milliers de paysans misérables. C'est un pays extrêmement conservateur, la religion y a un poids considérable, tant sur le plan politique qu'économique (l'Eglise possède des terres). Sur le plan politique les anarchistes sont beaucoup plus nombreux que les communistes et l'anarcho-syndicalisme y est particulièrement puissant ; les traditions communautaires sont fortes dans certaines régions de l’Espagne rurale.

En 1931, la seconde république espagnole est proclamée. Les mesures déçoivent les paysans et les ouvriers. Des heurts se produisent couramment entre la droite armée (les Phalangistes) et la gauche révolutionnaire. Les réformes "anti-religieuses" de la République exacerbent la situation. Comme en France, un Front Populaire est élu en 1936, gouvernement que les communistes soutiennent sans participation et auquel les anarchistes ne participent pas. Des troubles éclatent un peu partout dans le pays : bombes, assassinats politiques, révoltes.

Sur les origines de la guerre civile espagnole :

Arrestation de mineurs insurgés - Asturies - 1934

8. LA GUERRE CIVILE ESPAGNOLE (1936-1939)

Les chansons de la guerre d'Espagne sont nombreuses et font l'objet de nombreuses versions, une diversité favorisée par la variété des combattants (membres de milices ou des brigades internationales) Il est parfois difficile de déterminer si la chanson a été composée durant les évènements où si elle est immédiatement postérieure.

Article très complet sur les chansons de la guerre d'Espagne :

Coup d'Etat et Révolution

En juillet, les militaires espagnols tentent un coup d’État.

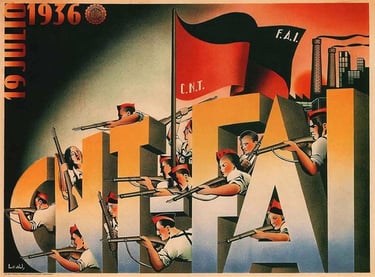

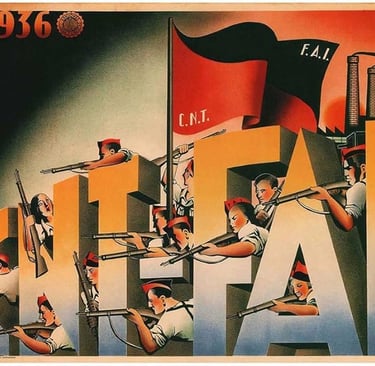

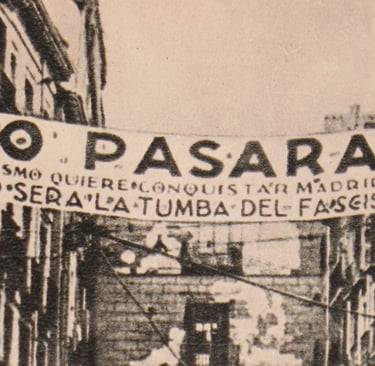

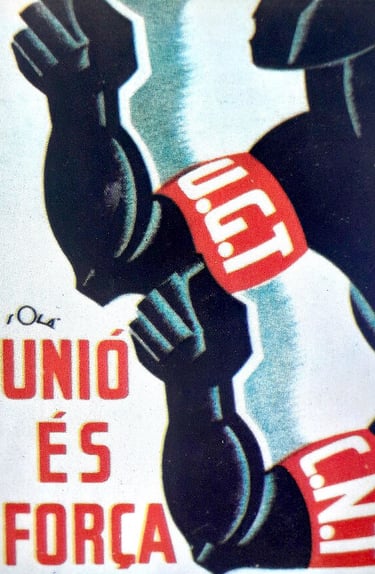

Le peuple se soulève contre l’armée. On compte, aux premiers jours de la guerre, plus de 100.000 miliciens dans tout le pays : la moitié d'entre eux font partie de la CNT-FAI (anarchistes), 30.000 de l'UGT(syndicat socialiste), 10.000 du Parti Communiste Espagnol (stalinien), 5.000 du POUM (communistes non affiliés à Moscou). À ces milices ouvrières se joignent environ 12.000 gardes d'assaut , quelques centaines de gardes civils, ainsi que plusieurs milliers de soldats et 200 officiers de l'armée (particulièrement dans l'aviation et la marine)

Les milices ouvrières sont organisées au niveau de l'entreprise, du quartier ou du village. Elles mettent le coup d’État en échec : le gouvernement républicain garde le contrôle les deux tiers du pays, dont les régions les plus riches et les plus peuplées.

Dans de nombreux endroits, le peuple qui s’est armé contre le fascisme, saisit l’occasion et collectivise usines, terres et autres moyens de production, déclenchant la révolution prolétarienne.

Certains villages se soulèvent et décident la collectivisation des terres. Des communautés paysannes s’organisent localement de façon collective et autonome, sans pour autant cesser d’alimenter les villes. Certains villages parviendront à fonctionner sans monnaie. Dans bien des endroits, les propriétaires s’enfuient où plient bon gré mal gré ; dans d’autres lieux, la collectivisation se passe mal : plusieurs milliers de prêtres qui s’opposent au mouvement sont tués et des églises brûlées. Ces exactions sont largement amplifiées par la propagande conservatrice.

Le gouvernement du Front Populaire ne voit pas cela d’un bon œil et hésite à armer davantage la population, mais le coup d'Etat s'est mué en guerre civile et face à l’avancée des troupes de Franco revenues d'Afrique, il doit pourtant s’y résoudre.

Mujeres libres

L’organisation Mujeres Libres est créée dès 1936. Son but est de mettre fin au « triple esclavage des femmes : l’ignorance, le capital et les hommes ». Elle est exclusivement féminine. La majorité des fondatrices sont des ouvrières anarcho-syndicalistes, une minorité exerce une profession libérale. Cette organisation féministe libertaire édite un journal, met en place des campagnes d’alphabétisation, des cours techniques et professionnels, des formations politiques et lutte contre la prostitution. En outre, elle organise l’approvisionnement alimentaire des miliciens républicains ainsi qu’un service médical et participe à la formation des infirmières et des miliciennes. En 1937, elle compte 20.000 membres.

Dissoute suite à la défaite républicaine, l’organisation Mujeres Libres deviendra une référence de l’anarcha-féminisme. Elle a prouvé que des ouvrières sont capables de mettre en place une organisation impressionnante ; cohérente, complexe, efficiente et oeuvrant dans des domaines très différents, dans un contexte particulièrement difficile.

La participation des femmes à des actions insurrectionnelles, y compris en combattant n’est pas nouvelle. On se référera à la Commune de Paris. Cependant, jamais elles n’auront pris une telle part au combat, qu’il soit idéologique où armé. Les photos des femmes combattant sur les barricades ont provoqué une vive émotion partout dans le monde.

En septembre, les troupes rebelles approchent de Madrid, avec le support de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste. L'URSS soutient le gouvernement auquel participent bientôt les communistes et même les anarchistes, au nom de l'union, jugée nécessaire contre le franquisme. L'armée républicaine se renforce avec la création des brigades internationales. L'anarchiste barcelonais Durruti vient renforcer la défense à la tête de plusieurs centaines d'hommes.

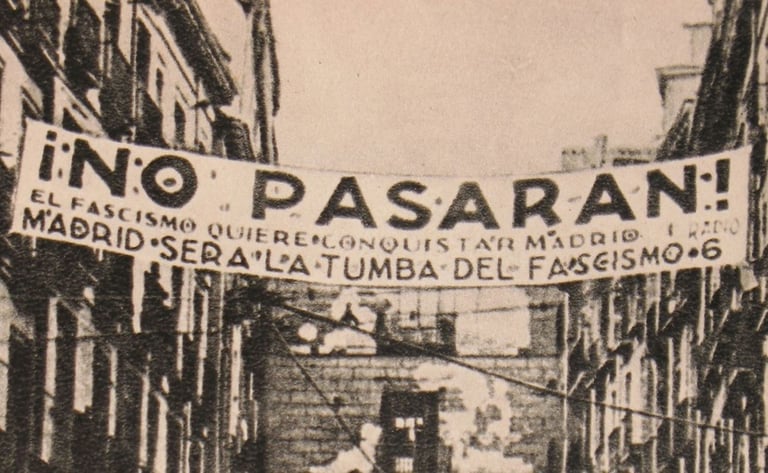

Franco lance l'assaut le 8 novembre. La capitale est défendue avec acharnement par les milices ouvrières au cri de "no pasaran". On se bat de maison en maison.

La défense de Madrid

Jusqu'en mars 1937, Franco tente plusieurs encerclements de Madrid, tout en évitant l'attaque frontale, ce qui donne lieu à des batailles meurtrières dans les montagnes castillanes. Après l'échec dans les montagnes de Guadalajara et la vallée de Jarama, Franco change de stratégie : il maintient des positions défensives autour de Madrid et décide d'attaquer au nord les régions du Pays Basque et des Asturies.

Les opérations militaires de 1937-1939

Franco attaque au Nord. Il s'empare en quelques semaines du Pays Basque et les Asturies, appuyé par l'aviation allemande. Les bombardements de Guernica entrent dans l'histoire. Malgré une farouche résistance et des contre-attaques républicaines dans d'autres secteurs. En octobre 1937, les deux provinces sont conquises, ce qui permet aux rebelles de contrôler deux régions industrielles et de réduire le front.

La répression fasciste est terrible : prison, exécutions de masse.

Le 25 juillet 1938, les républicains contre-attaquent pour la dernière fois, c’est le début de la bataille de L’Ebre, les républicains remportent des succès, mais la contre-offensive Franquiste débute au mois d’aout et la bataille se termine par la retraite des gouvernementaux, le 16 novembre 1938.

Le premier avril 1939 Franco finit par l’emporter.

Les différentes factions d'extrême droite sont soudéest autour du généralissime Franco à la mort du général Mola en 1936. En revanche, la coalition hétéroclite des républicains qui regroupe la bourgeoisie libérale, des socialistes, des communistes staliniens ou non et des anarchistes est très divisée, ce qui ne facilite pas les opérations militaires.

L'URSS est le seul pays étranger à soutenir militairement la république espagnole. Les tensions internationales augmentent et chacun voit poindre la guerre à venir avec le réarmement de l'Allemagne hitlérienne. Staline espère s'unir contre Hitler et Mussolini avec les démocraties libérales françaises et britanniques. Face à l'inertie de ces dernières (les anglais considèrent l'URSS comme plus dangereuse que l'Allemagne nazie), il décidera de gagner du temps en signant le pacte germano-soviétique en 1939. Il cesse son soutien aux républicains espagnols à partir de l'automne 1938. Les brigades internationales sont dissoutes à ce moment.

La Participation militaire de l'Union Soviétique entraîne une importance croissante des Staliniens dans l'union républicaine. Ceux-ci musèlent les éléments anarchistes et trotskystes. A Barcelone, les différentes factions se battent entre-elles en mai 1937.

L'on débat encore de l'ampleur des purges au sein du camp républicain. De leur côté, les leaders de la FAI-CNT ont-ils eu tort de céder sur leurs principes et de participer au gouvernement au nom de l'union contre le fascisme ? Il est facile avec le recul de critiquer une telle décision, mais qu'aurait on dit si les anarchistes avaient refusé l'union ?

Les dissentions au sein du camp républicain

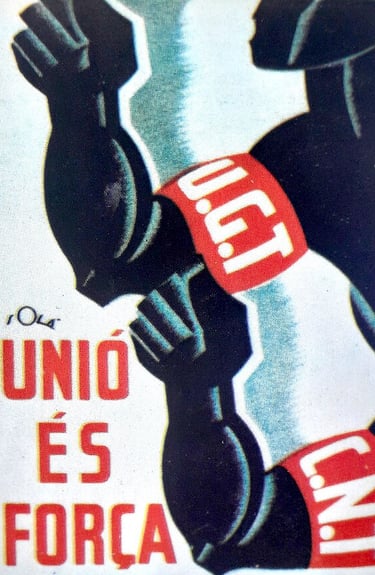

Socialistes et anarchistes "L'union fait la force"

L'on a coutume de dire que les guerres civiles sont les pires. Dans le cadre de la guerre d'Espagne, comme dans celui de la Commune de Paris, la dimension religieuse du conflit exacerbe encore les atrocités.

Les deux camps se reprochent mutuellement des exécutions sommaires, des massacres et divers autres crimes de guerre. La différence principale entre les exactions républicaines et fascistes réside dans le fait que, chez les républicains, il s'agit de crimes commis par le peuple en révolution (meurtres de prêtres notamment...), tandis que chez les Franquistes, la répression est institutionnalisée : bombardement des villes à grande échelle (l'on connait le fameux tableau de Guernica), exécutions de sympathisants républicains, camps de concentration, viols sur ordre.

Pour échapper à la répression, de nombreux républicains passent la frontière. En France, ils sont enfermés dans des camps où les conditions de détention sont terribles, beaucoup meurent du Typhus.

Les horreurs de la guerre

Les réfugiés espagnols en France :